オールジェンダートイレの多様なニーズ

万博内の一部のトイレで実践されているオールジェンダートイレの試み

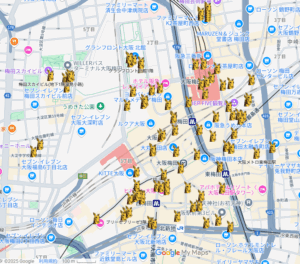

大阪万博では、すべての人が参加しやすい催しにするために、アクセシビリティガイドラインなどを設け、それぞれの出展国、行政、企業がそれに基づいて事業を運営することになっています。そのアクセシビリティ向上の試みとして、万博会場内の一部のトイレが、性別で分かれていないオールジェンダートイレになっています。なお、ほとんどの万博会場のトイレは通常の男女別トイレです。こちらの万博公式サイトの資料で、万博会場のトイレの個数や分類を見ることができます。

例えば、万博の大阪ヘルスパビリオン内にある「みんなトイレ」は、男女別のトイレよりも、オールジェンダートイレの便房の数が多い仕様になっています。このトイレについて、男女で分かれていないことを理由に「痴漢多発型トイレ」と評している人もいるのをYoutubeで見つけました。

今後の社会にとって、なぜオールジェンダートイレが必要なのか、知識や情報が届いていない現状があると感じています。多くのニーズがあることについて、下記に説明したいと思います。

はじめに

この大阪ヘルスパビリオン内にある「みんなトイレ」は、関西で長年、障害問題をはじめとする市民活動を牽引してきた障害当事者団体、高齢者、子育て世代の団体、個人が、主催の大阪ヘルスパビリオンの依頼の元、3年がかりで意見を出し合い実現させたものです。関わった市民のほとんどは、万博開催に反対の立場ですが、将来の社会インフラを自分たちが使えるものにすることを目的に、取り組んできました。公式サイトからワークショップの記録などもご覧いただけます。(なお、新設Cチームが関与した万博のオールジェンダートイレは、3箇所「大阪ヘルスパビリオン」「日本館」「夢洲駅」です。その他のオールジェンダートイレについては、設置の経緯はわかりません。)

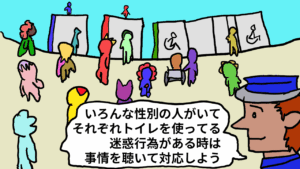

現在、多様な人の社会参加をと謳いながらも、ほぼすべてのトイレは、

●「健常者」且つ

●「ひとりで用を足せる」且つ

●「男女どちらかの自認または、明確に男らしい/女らしい容姿を持つ」

という限られた人しか、安全・快適に使えない仕様と環境になっています。使えるトイレがないために、社会生活に困難をきたしたり、社会参加を阻まれたり、健康被害を被っている人が多くいることを知ってほしいと思います。

ひとつの多機能トイレから複数の機能分散トイレへの流れ

車いすで利用できるトイレということでバリアフリートイレができましたが、そこにベビーベッド、オストメイト、着替え台などなど様々な多機能を1つのトイレに詰め込んだため、それを必要としている人たちが1つのトイレに殺到している状況です。利用者数とトイレの数がまったくあっておらず、大変不足しています。そのため最近では機能分散という考え方で、トイレ自体を増やし機能を分散させ、混雑を解消する方向になっています。

また、多機能トイレにあるような機能が付いていなくても「性別分けされていない」というだけで使えるようになる人たちがいます。その方が使いやすいという声もあります。なぜなら機能があるという時点で「健常者(に見える人)がなぜそこを使うのか」という視線に晒されたり、使う本人も「健常者なのに使ってすみません」という負い目を感じなくて済むからです。従って、男女トイレとは別に、機能分散トイレが複数あり、且つ、性別で分かれていない単なる広めのトイレがあることが望ましいという意見が増えています。

オールジェンダートイレ(性別で分かれていないトイレ)のニーズ

(1)高齢者介護のトイレの事情について

これから大介護時代が来ると言われています。それは介護される人が多くなり、介護する人も増え、そうした人たちが外出する機会も増えることを意味します。介護される人と介護する人の性別が同性とは限りません。男女の夫婦、きょうだい、母・息子、父・娘などの異性の場合ももちろんあります。担当介護ヘルパーの性別も事業所の雇用状況で変わり得ます。介護現場では、男女に分かれたトイレに異性が入るのは難しいという声が多数聞かれています。ですが、バリアフリートイレは1つしかないため、使用中であることが多く、トイレが間に合わないということもあります。トイレにいかないですむようにと、水を飲むことを控え、脱水症状になる人もいます。使えるトイレがないために、外出を控えたり、社会参加を断念する人もいます。

(2)障害者のトイレの事情について

障害者で介助者を伴っている場合、同性とは限りません。異性が介助する場合は、性別で分けられているトイレは使いにくいです。知的障害や自閉症の方は性別の概念を認識しない人もおり、同行者が男女どちらのトイレを利用するか気を付けておく必要があったりします。視覚障害の方は、音声案内がない場合、男女で分かれたトイレで気づかず別の方に入ってしまうこともあります。これらは一例ですが、このようにオールジェンダートイレがあると助かるという声があがっています。

ニーズは多くあっても、ほとんどの場所でバリアフリートイレはひとつしか設置されていないため、いつも使用中になっており使うことができず困っている人が多いです。行きたい場所に使えるトイレがないために行くのを諦めたという人もいます。

(3)子育てのトイレの事情について

ベビーカーもいっしょに入ることができたり、おむつ交換などのためには、やはり大きなスペースが必要で、現在それに該当するのはバリアフリートイレです。また、幼児を迷子にさせないようにいっしょに用を足すためには、バリアフリートイレのような場所が便利です。そして、母・息子、父・娘などの場合も、男女で分かれたトイレに入ることは難しいです。

あるいは、発達障害や多動傾向のある子どもをひとりでトイレに行かせることは、はぐれる可能性もあるため、いっしょにバリアフリートイレを使うことも多いようです。ただ、やはり1つしか設置されてないため「車いすユーザーが外で待っているかも?」と感じて、急いで使ったり、申し訳ない思いを抱える人も多いです。だからこそ、多機能でもなく、男女別でもない、単なる広めのトイレにニーズがあるのです。

上記のようにひとつの個室に他者と共に入り、他者の前で用を足さなければならない人たちから「プライバシーを確保したい」という声を受けて、「みんなトイレ」では便座を囲むカーテンが設定されています。ワークショップや意見交換を通じて他にも、このように当事者がより安心して使える工夫を盛り込んでいます。

(4)性別分けに困る人の事情について

生まれた時に振り分けられた性別に違和感を感じ、別の性別で生きたい人、性別の移行途中の人、男女どちらの性別にも属していない人など、男女別のトイレを使いづらい人もいます。どちらのトイレでも変な目で見られたり、使う場所を間違えていると注意されたり、嫌がらせに遭うなどの経験をしている人が多くいます。トイレに行くことができず、膀胱炎になったり、水を飲むのをがまんして脱水症状になる人もいます。あるいは、私の友人のように、女性として生まれ、女性として認識して生活しているのに、ショートカットで化粧をしていないだけで男に間違えられる人もいます。そういう人も性別で分けられたトイレで嫌な目に遭います。また、これらの人たちが、障害者であったり、高齢になり介助を受けることもあります。

性別で分けられていないバリアフリートイレはこうした人々にとって使いやすいですが、やはり1つしかないため、また「車いすユーザーが外で待っているのでは?」と感じて、急いで使ったり、申し訳ない思いを抱えている人が多いです。だからこそ、多機能ではない、男女別でもない単なるトイレが求められています。

上記にあげたような多くの人たちが、トイレに1つしか設置されていないバリアフリートイレを使うのは、どう考えてもトイレの数が足りていません。使えるトイレがないということは、まともな社会生活が送れないし、健康を脅かすということです。トイレは人権の問題であることを忘れないで頂きたいです。

オールジェンダートイレを「痴漢多発型トイレ」という評価する考え方について

(1)オールジェンダートイレで痴漢が増えるという調査や研究結果はありません

オールジェンダートイレでは、痴漢被害が増えるという調査や研究結果については、私たちが知る限りありません。そうしたデータは海外を含めて見たことがありません。オールジェンダートイレを多く設置している場所はまだ数えるほどですが、女性もオールジェンダートイレを問題なく快適に使えたという感想は見たことがありますが、痴漢が増えたなどの報告は見たことがありません。単なる推測で、痴漢が多発すると言っているのであれば、それは例えば「外国人が増えたら犯罪が増える」と偏見を煽るデマと、同じレベルではないでしょうか。このような根拠のない無責任な発言に影響を受けた人々によって、オールジェンダートイレが廃止になるとしたら、誰が得をするのでしょうか。既存のトイレが使えず、排泄と言う基本的人権が守られてないため、社会参加を断念したり、健康被害を被っている人たちの問題は、どのように解決できるのでしょうか。

(2)女性が女性らしくないと非難されるような社会に逆戻り

もちろん女性差別の問題を決して蔑ろにするべきではありませんが、トイレを男女別にすることで解決する問題でしょうか。男尊女卑の性別役割分業、経済的格差、政治参加の低さ、家事労働のアンバランス、レイプカルチャー、ルッキズムなどなど、女性をモノ化し差別する文化そのものを変えていくことができなければ、誰にとっても安全なトイレは実現しないと思います。

男女混合トイレは危険だと主張する文脈で、「大阪メトロでは、女性トイレに男性がいるだけで痴漢扱いになる」と、当然そうあるべきだと言うように話している人がいます。その「男性」とは誰で、誰がどのように定義するのでしょうか。先ほど、女性として生まれ、女性として認識して生活しているのに、ショートカットで化粧をしていないだけで男に間違えられる友人を紹介しました。アメリカでは、トランプ政権になってから、そのようなボーイッシュな女性が、女性トイレで男性に間違えられて暴力に遭ったり通報されたりする被害が増えているそうです。「男に見える人が女性トイレにいたら全員犯罪者だ」このような考え方は「女性なら髪が長く、女性らしい服装をしなければならない」「そうでない女性は女性ではない」「女性らしくない女性が暴力を振るわれても自己責任」「間違えられたくなければ、髪を伸ばし、化粧をしスカートをはくべき」という風潮を助長することではないでしょうか。女性のあり方を狭め、これまで女性運動が獲得してきた女性の権利を後退させることです。

言うまでもなく、こうしたアメリカの状況はトランスジェンダーへの苛烈な差別と偏見の助長を引き起こしており、当事者が命の危険に晒されています。なお、こちらで今後確認したいと思いますが、大阪メトロはこのような方針は取っていないと思います。

(3)あらゆる人が社会参加できるインフラにしていくために

オールジェンダートイレの試みははじまったばかりで、まだ数えるほどしかないです。現在、日本のトイレは、喫茶店のようにトイレが1つしかない場合を除くと、99%以上が男女に分かれているトイレだと言えます。99%のトイレは男女別であり、女性は女性トイレを選んで使うことができる状況です。万博会場にもたくさんの男女別トイレがあります。1%のオールジェンダートイレをわざわざ探し出して使うという「選択」をしなくても良い状況です。

一方、性別に分かれたトイレが使えない人たちは、使うか使わないかの「選択肢」はなく、行けるトイレ自体がないために、引きこもりになったり、社会参加を阻まれていたり、健康被害を受けています。「オールジェンダートイレは痴漢が多発する」という根拠のないデマを広げることは、現在使えるトイレがない人たちにとって、移動の自由、社会参加の自由を引き続き奪うことになるのではないでしょうか。

万博のアクセシビリティに関する当事者委員について

国土交通省の地方行政である近畿運輸局は移動等円滑化評価会議近畿分科会という枠組みで、関西の障害当事者や高齢者、子育て世代の団体や個人の市民が、交通バリアフリーや街づくりに声を反映できるようにしてきました。そこでは長年にわたり、行政・交通事業者と市民団体・個人との交渉ややり取りによって、地道にアクセシビリティの向上が取り組まれてきました。私もLGBTQの団体の委員として携わってきました。今回大阪で万博が開催されることになり、それまで交通バリアフリーや街づくりでアクセシビリティについて携わってきた当事者に、万博のアクセシビリティについて当事者として意見を出してほしいと声がかかり、多くの関係者が関わったと思います。

ほとんどの当事者は、万博の開催には反対の立場です。しかし、万博で実践されるものは、万博後の社会インフラに実際に導入されるなど、社会的影響が大きいとされています。万博開催自体には反対だけれども、当事者の意見が反映されていない「健常者目線のバリアフリーの〇〇」がのちの世に広まり、これまでのアクセシビリティの取り組みが後退することは避けたい。そういう苦渋の選択で、万博に協力した当事者がほとんどだという印象です。もちろん、万博反対を貫き、協力しなかった人もいると思います。が、多くのこれまでの関係者は、未来の自分たちの暮らしを人質に、協力せざるを得なかったと言えると思います。

万博反対の立場でも、このような立場に立たされて関わってきた人々がいることを知っておいて頂ければと思います。このように数年にわたり当事者として関わってきても、万博に招待さえされません。自分たちが関わってきた建物やトイレを見るためにも、自分でチケットを購入しなければ見に行けないのです。「当事者参画」の名のもとで利用された感は否めません。

そんな中ですが、大阪ヘルスパビリオンの「みんなトイレ」は、交通バリアフリーや街づくりに関わってきた障害当事者や高齢者、子育て世代の団体や個人が、ゼロからワークショップに参加し、それぞれのニーズを出し合い、調整し、妥協しながら関わったものとして、ひとつの成果だと思います。完璧なトイレではないし、私たちが意見できることには限りがあったけれど、当事者の声をある程度反映することができたのではないかと感じています。

最後に

繰り返しになりますが、万博に関わってきた障害当事者や高齢者、子育て世代の団体や個人は、万博反対の立場を取りながら、万博のためではなく、万博後の社会で誰もが社会参加できるためのアクセシビリティやバリアフリーが実装されることを願って、この数年関わってきました。バリアフリートイレが1つしかないことで、あるいは、オールジェンダートイレが存在しないことで、困難な社会生活を強いられている少なくない数の人々が、普通に暮らし、社会参加できる日本にしていくために「みんなトイレ」が考案されています。これを機に、公共施設や交通機関、民間の建物にもアイデアと実践が広がっていくことを私たちは願っています。

皆さんも、誰もが社会参加できるようなトイレのインフラを整えていく、そのような社会の実現に協力して頂けないでしょうか。

新設Cチーム企画