参加しやすい運動環境アンケート結果報告(2022/08)

誰もが参加しやすい健康サービス、運動環境とは?

LGBTQや障碍者などのマイノリティは、健康施設や運動機会からも排除されがちで、結果的に健康習慣やメンテナンスが身につかず、身体的精神的にも弱い状態にさせられているような気がしています。

参加しやすさについてのアンケート

目的:誰もが参加しやすい健康サービス、運動環境とはどのようなものか、人々の経験や希望を聞きそこからヒントを探す。

実施期間:2022年7月7日~8月6日

方法:インターネットGoogle form 形式のアンケート

回答数:82

対象:「健康や運動に興味はあるが、セクシュアリティや障害などのため利用しにくさを感じている方」に向けてSNS上で回答協力を呼び掛けた。

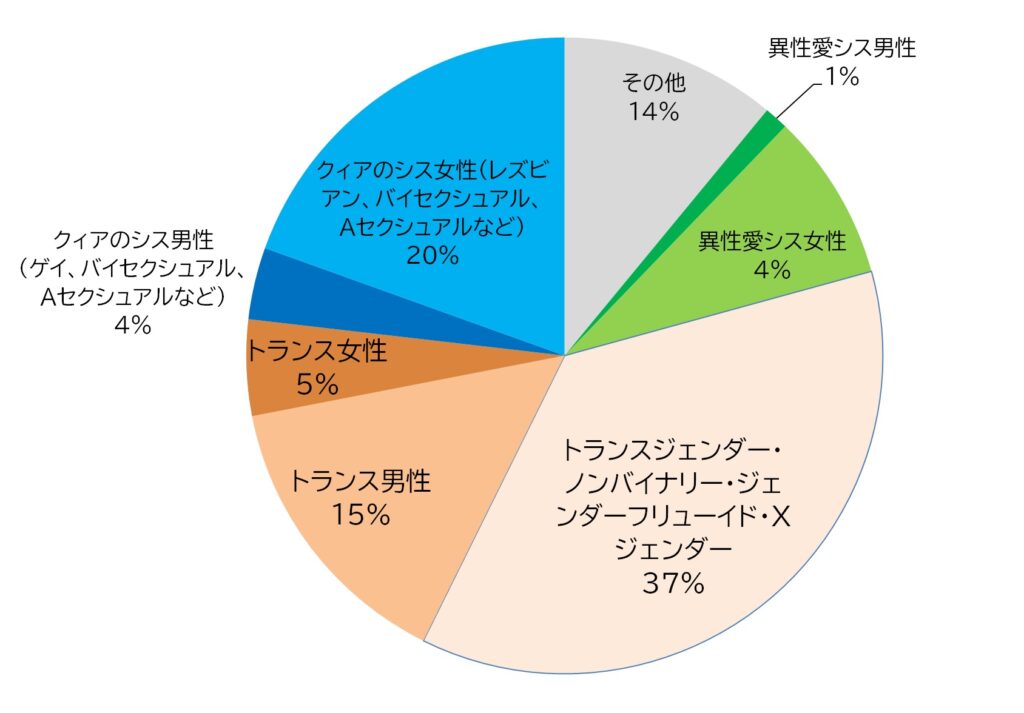

1.回答者のセクシュアリティ

●内訳

- クィアのシス女性(レズビアン、バイセクシュアル、Aセクシュアルなど)(16

- クィアのシス男性(ゲイ、バイセクシュアル、Aセクシュアルなど)(3

- トランス女性(4 ・トランス男性(12

- トランスジェンダー・ノンバイナリー・ジェンダーフリューイド・Xジェンダー(30

- 異性愛シス女性(7 異性愛シス男性(1

- その他(ジェンダークィア2、パンセクシュアル2、パンロマンティックなど)(9

●トランスが全体の56%(46人)

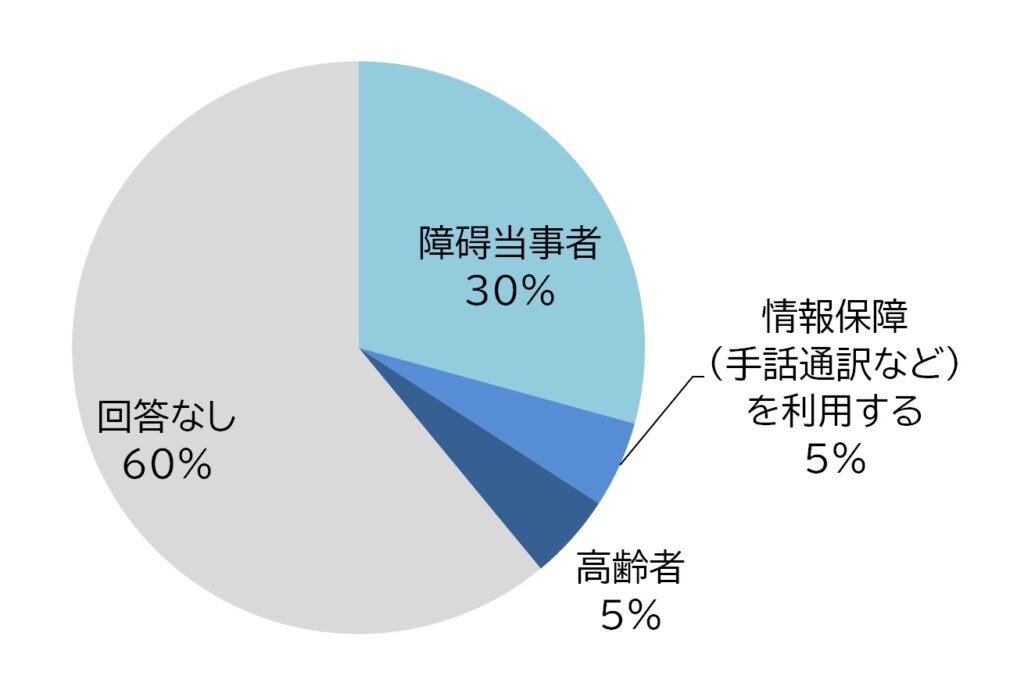

2.セクシュアリティ以外

●内訳

障碍当事者(24

情報保障(手話通訳など)を利用する(4

高齢者(4

●様々な立場の例

- ASD(自閉症スペクトラム)、パニック障害

- 精神科の薬を服用していて、副作用で太っている。リストカットの跡があり、基本的に隠している。

- 運動おんちだとずっと言われてきて自分でも思い込んでいる人(健康のためのエクササイズとか自分には合わない・必要じゃないと思い込んでいる人)

- 知的障害児(中学生)の保護者

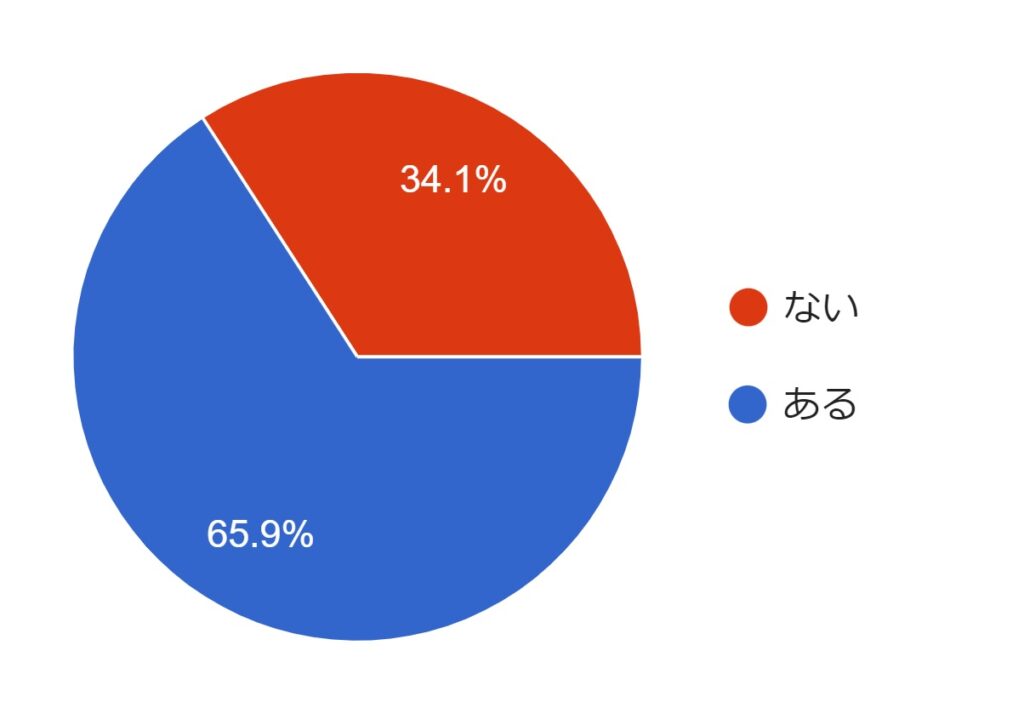

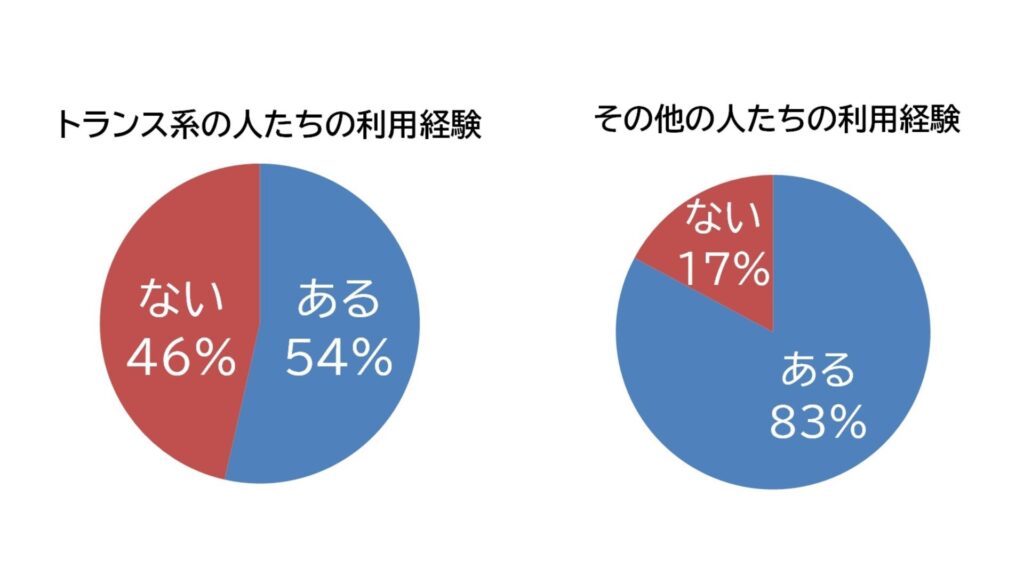

3.スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、マッサージなどを利用したことがありますか。

●「ある」66%「ない」34%

3.スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、マッサージなどを利用したことがありますか。

トランス系の人の利用経験率は、53%。

トランス以外の人たちの利用経験率は、82%。

圧倒的にトランス系の人たちは利用経験者が少ない。

4. 利用したことがあると回答した人の不便や不快に感じたことやエピソード(施設の作り、インストラクターの対応や他の利用者の様子など)また、利用を辞めた場合、その理由を教えて下さい。

11のカテゴリーに分類。

以下に自由記述を添えて1つずつ紹介する。

(1)施設や制度が男女別(8

- 靴箱やトイレ等が男女別のものしかなく、トレーニングに集中できないし何よりも安心してジムを使えないので、自然と足が遠のいた。

- スポーツジムで着替えや、シャワーが個室ではなく、他の利用者にじろじろ見られ嫌で退会した。

- ノンバイナリーで法律上は女性。更衣室やシャワーを使う時に、女性ではないと見なされて嫌な視線を向けられたり、場所を間違えていると言われるのが苦痛。

(2)病気、障害への理解がない(7

- 病気がちなので、ついていけない感じだし楽しくない。

- パニック障害がありほぼいつも緊張してて、ジムのインストラクターがあまりに活発で、励ましが多すぎると精神的にきつい。こちらの状況や気持ちを聞くこともしてほしい。

- ヨガをやりたかったのですが、音楽に音声が被ると聞き取りにくく、呼吸法が大事なヨガの目的に合わせられず、辞めた。

- 水泳も音声による指示は聞こえない。通常は補聴器装用していても、防水可能な補聴器ではないので(人口内耳については不知)一般的なジムは利用しにくい。

(3)トランス当事者への無理解、対応していない(7

- 市のジム施設で、住所と名前を確認されるので、戸籍の名前が知られなおかつそれを利用者カードとして登録されてしまう。

- 施設の規約に「性同一性障害の方のご利用はお断りします」と書いてあった(大手のジム。)

- 整体院でトランスジェンダーであることを伝えて通うことについては問題なかったが、施術する際に着がえる服が丈の事情で男性用のものを着ることになったのは残念だった。

(4)LGBTQに差別的・フレンドリーじゃない(6

- クリスマスイベントで女装をして面白おかしく振る舞っていたのが不快だった。

- インストラクターや利用者にシスヘテロ前提で恋愛話を振られることがある。

- 会話が発生する場所では家族構成などプライベートの話に発展しがちでそのたびにセクシャリティがバレないかヒヤヒヤしてリラックスできない。

(5)男女や見た目などでのステレオタイプの押し付け(4

- 女性ならばダイエットなど、ヨガやフィットネスクラブは性別によってクラスが分けられ、利用目的を想定されるのが苦手で長続きしなかった。

- よもぎ蒸しで「よもぎエキスが膣から子宮に浸透して女性ホルモンの活性化が云々」言われて、女性に見える人みんなに女性器がある前提で進められる施術は合わないと思った。

- ヨガを習う上で聞く必要のない情報なのに、見た目や名前から、どこにルーツがあるのか聞かれ自分だけ出自を暴露させられるのが不快だった。

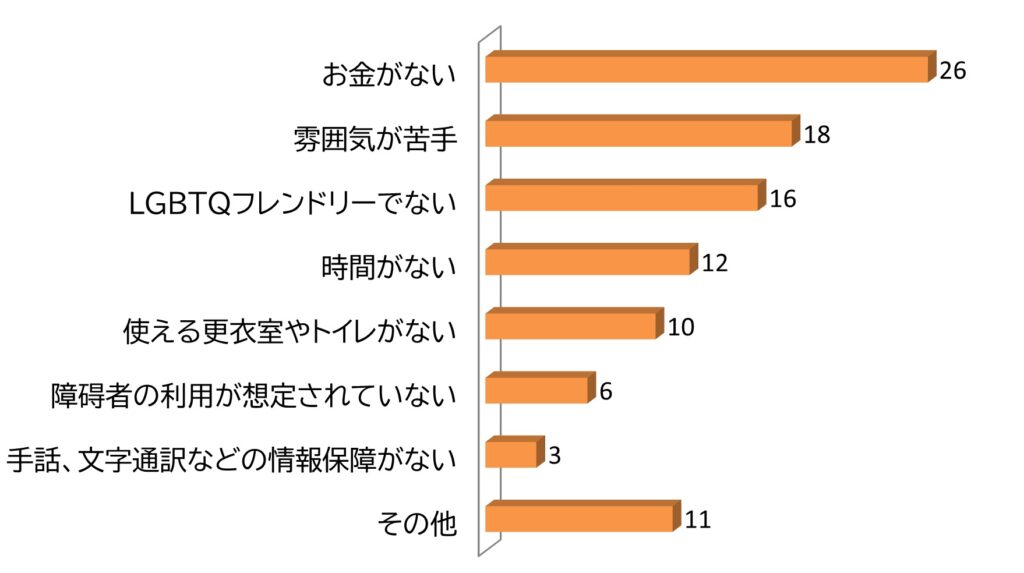

5.利用したことがないと回答した人の行きたいけれど行けない理由。

自由記述例

★どんなところかわからない不安や場違い感(5

- 大きな音や声や苦手な音楽がしていないか不安。そもそもどんな場所なのか想像がつかないので不安

- 運動やエクササイズ未経験者が利用するような場所でないという思い込みや行ったら迷惑になるんじゃないかという遠慮も。

★LGBTQフレンドリーじゃなさそう(5

- 女性・男性どちらでもない人は想定されてないと感じる。

- トランスジェンダーは使うべきでないという言説がある(コナミスポーツクラブの訴訟やゴルフクラブ入会拒否の件等)

6.「行きにくい」と感じる施設上位3つ

ダントツでスポーツジム、続いてエステサロン、そしてサウナなど。

7.「行きにくい」と感じる理由

1位:スポーツジム

- 大勢人がいる中での脱衣、ラインが出やすい服を着なきゃならない場所は参加しにくい。

- トランスなので更衣室やシャワーが使うのに非常に気を使うため。

- ホルモン投与で外見が男性だが身体はオペ等は行っておらず女性なので、脱衣の機会が難しい。

- 女性限定施設であっても男女混合でも、人と競うのが苦手(運動は好きだが体育は嫌い)なので、他のユーザーがいるとできないことを意識してしまい楽しくない。

2位:エステサロン

- 男性は、なんとなく利用しにくいイメージがある。

- トランス的な立ち位置だと行きづらい。

- 「エステサロン」は裸になって施術を行なう場所だというイメージで”女性専用”と打ち出している所も多いし、身体的に男性(トランスジェンダーで未手術な状態)では難しいそう。美容面に力を入れているサロンであるほど、”女性性”を前面に出している印象でハードルが高い。それよりは健康面が強いサロンのほうがまだ縛りがマシな印象。

- エステサロンやマッサージは興味はあるが身体を触られることに抵抗を感じている。

- 異性愛ありきでトークされる(エステ)

3位:サウナ・酵素浴・よもぎ蒸し

- サウナは男女別に別れているところが多い

- 「サウナ・酵素浴」はエステサロン以上にハードルが高い。裸のままその場所で過ごす場所だと思うので完全に男女で分けられるし、貸し切りでない限り行けないだろう。

4位~

- エステやヨガスタジオの女性向けすぎる経営方針。

- 性別を問われたり、服装をどちらかの性別に合わせなければいけない感じがする。

- 24時間ジムなどの係員のいないところでは、あやしい人と二人きりになったり、危険な侵入者のことを考えるとリスクが大きい。外から見えづらい点もリスクが大きい。

- もし、何か自分にとって嫌なことが起きた場合に、自分の味方になってくれるかどうか、わからないから。

- パーソナルジムは自分のような者がいく場所ではないという思い込みや遠慮がある。

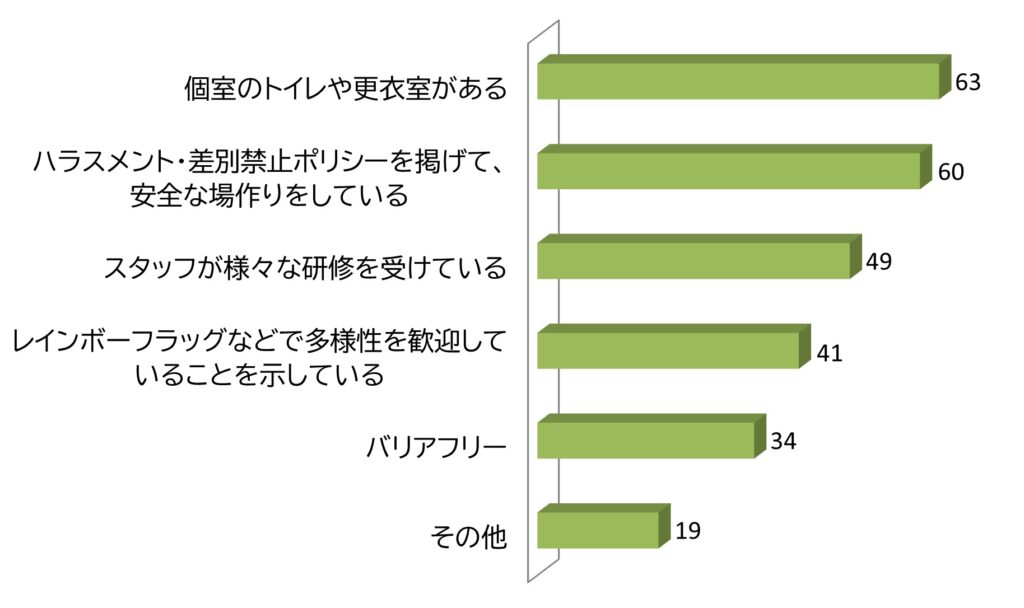

8.利用しやすそうな施設・環境

個室とポリシーのニーズが高い

★自由記述の分類

・個人を尊重した接客、サービス内容、運営方針(6

・病気、障害に理解がある(5

・LGBTQフレンドリー(4

・ダイバーシティを意識した対応(4

9.スポーツジム、運動環境、レッスン、サービスなど、運動や健康に関して、あったらいいなと思うもの

記述回答を9項目に分類。

以下に自由記述例をあげて紹介する。

(1)LGBTQフレンドリー(15

- 個室の更衣室やトイレ、サウナがあり、レッスンやプログラム、ロッカー、靴箱「男女」という分け方をしない。

- 性別欄のないメンバーカード、問診票やカウンセリングシートが多様な性に対応している。

- HPなどでトランスやノンバイナリー歓迎であることを明記し、アンチハラスメントポリシーなども記載してほしい。

- レインボーのステッカーなどを貼って、セクマイの人には安全な場所を確保してほしい。

- 見た目でジェンダーを判断しない。個室の更衣室、シャワー、人の性別を見た目でジャッジしないよう呼びかけるポスター。

- ジェンダーレスのフィギュアスケートクラブとか、大人の男やトランスの人も入りやすいアダルトクラスのあるバレエスタジオ。 同性カップルOKの社交ダンスクラブ。

- スタッフにLGBTQ当事者がいていざとなったら相談できたら嬉しい。

(2)トランスジェンダーのニーズ(6

- 健康施設に、ボイストレーニングは含まれているのか気になった。

- 胸を小さくする筋トレとか運動メニューとかトランス向きのサービスがあれば良いなあ。

- ホルモン治療・SRS後の健康情報が乏しい。海外でSRSを受けると、帰国後にトラブルがあったときにどこに相談したらいいのかわからず不安。また手術歴にSRSを申告したばかりに、戸籍まで変更済みなのに以前の性別で健康診断を受けさせられたという話も。

- 他の属性と同様にトランス女性も利用する事ができる温泉を初めとするスポーツ、健康、美容施設等のリスト。

(3)病気、障害に理解がある、バリアフリー(15

- 慢性疾患がある人も「運動」したい人はいる。大学病院等と連携して、どういった負荷ならバランスよく健康を保てるか研究してほしい。

- 精神障害があるのでプレッシャーをかけない対応をされたい。

- 障害者に対しての知識があり障害の社会モデルを理解していること。

- 手話が出来るインストラクター、テレビに字幕、ヨガ、水中で字幕が出る機器みたいなもの。

- 車椅子の貸出、横になれる場所、リラックスして受けられる雰囲気、照明、音楽。

(4)ガツガツしていない・マイペースでできる(5

- 体育教育のせいか、スポーツに対してとても狭義な捉え方になってしまった。自分にとっての心地よい体の動かし方に出会う機会がもっとあれば。

- 健康体の人がさらに健康を高めるための施設は合わない。入院中、病院内のリハビリルームで、回復を促すリハビリを受けたが、体調に合わせて補助を受けながら体を動かした。そういう、マイナスからのスタートを支えてくれるサービスなら利用したい。医療施設、医療スタッフが必要。

(5)包括的な視点のあるサポート(7

- 自分にとっての適切な運動を説明してもらえる施設。

- トレーナーが選べる、利用方法などが丁寧に説明してある。

- 単なる「健康」情報だけでなく、いろんなことを相談できる人がいること。

- ビーガンOKな食事メニューを考えてくれると嬉しい。

- 食事や適切な運動指導ができる人。

(6)いろんな意味でインクルーシブな作り(6

- 差別禁止ポリシーを掲げるだけでなく、排除されやすい属性に対してのインクルージョン、違反者への罰則を明確に発信している。

- ポスター掲示、スタッフ研修で終わらず、施設利用者を巻き込んだ取り組み。施設を利用することで多様性について考えるきっかけが与えられるような。

- どんな人が利用するかではなく、そこでやる活動に焦点をあてて結果としていろんな人たちが集まれるような雰囲気。自分には障害はないが、いろいろな障害がある人が参加しているような活動であれば、自分も参加できるかもと思える。

- 継続できる価格設定。クレカが必要ではなく、月謝か、日払いで利用出来る低額なジム。

(7)個人を尊重し、価値観を押し付けない接客(4

- 恋愛トークなし、モテトークなし、体が固いことや、太ってることをいじらず、生活習慣にそこまで介入的じゃない環境。

- 淡々と合うやり方だけ提案してくれる。こだわって教えてくれるけどこうしなければいけないということがないレッスン。

- 体に触る時は必ず声をかける。

- そもそも身体作りとは人と比べたり男らしさ女らしさを出すためではなく、じぶんのために、自分のなりたい体を作るためにやるのだということをトレーナーが思想として持っていてほしい。

(8)多様な参加方法(9

- 都合や体調の影響で欠席が続くこともあるので、オンラインレッスン、できればアーカイブ、時間相談のレッスンなども合わせてあると解約せずに続けやすい。

- スタジオでのヨガの他、家で動画を見ながらのエクササイズも自分には合っていることに最近気が付きました。

- トレーニング機械を、細かく時間を決めた予約が出来るジム。

- 静かにトレーニングする時間や日が決まっていたら行けそう。

- 着替えの選択肢に長袖長ズボンがある。

(9)クラブチーム(2

- 社会人になってからクラブチームやコーチなどがいるとスポーツを続けられる人が増えそう。

- 半年ほど共に練習をして、ホノルルマラソンに行く企画に関わったことがある。当時は20代半ばで、参加者の中に同年代がいなかったから面白さを見出せなかったけど、今だったら仲間を作って取り組んだら面白いだろうなと思う。

10.結論

- 現在の健康施設や運動そのものの在り方から、トランスジェンダーをはじめクィアな人々や障害のある人々などが排除されている。クィアや障害者以外にも実はもっと多くの人が排除されていたり、疎外感を感じている可能性。

- 運動や美容の場は、ルッキズムや価値観の押し付けが横行する危険な場所となっており、明らかなマイノリティ性を持っていないとしても身体機能や外見に自信を持っていない人にとっては、ハードルやバリアを感じやすくなっている可能性。

- 使いづらさを感じている当事者からの具体的な提案がたくさんあり、それをどのように実現していくかが課題である。

所感

- 運動はうまくできないとしてはいけない、スタイルが良くないとそういう場に行くのは恥ずかしいなど、運動は一部の人たちだけのもの、と思い込まされている人がけっこういそう。

- 健康概念、運動のイメージなどを価値観を変えていく必要。健康や運動はみんなのもの。

- 誰もが健康を自身の手に取り戻し、また資源にアクセスできるようにするには、施設、システム、理念、経営者、トレーナー、利用者など、それぞれで価値観の転換が必要。

- インクルーシブな環境とは何かを考える必要がある。そのためには、平等、公正、安全とは具体的にどのように実現できるかを探っていく必要。

補足:「障碍」の表記について

当会は下記の理由で「障碍」または「障害」を使用しています。

- 「障害」の表記を「障がい」に変更する考え方は、障害者の社会参加の制限や制約の原因が、個人の属性としての機能障害にあるとする個人モデル(医学モデル)に基づくため不適当。

- 中国、韓国、台湾など漢字圏において「障碍」と表記されているため。

- 現状は当事者ヒアリングなどの結果、法令等における「障害」の表記については、当面現状の「障害」を用いることになっているため。

関連資料

●フィットネスジムにおけるトランスジェンダーの受け入れ態勢(US)

●ノン・ジェンダー・フィットネス(100%ジェンダー多様な人々が所有・運営する、クィアとトランスに優しいバーチャルジム)(AUS)